热门推荐

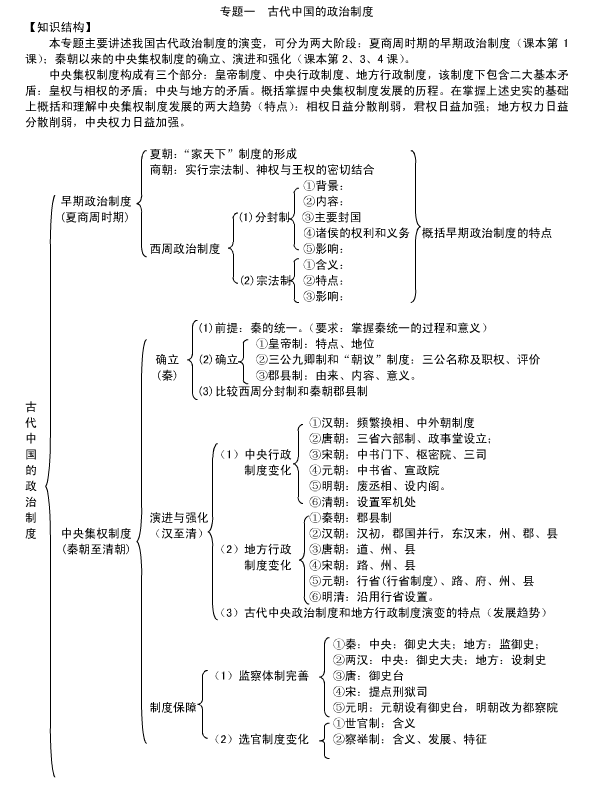

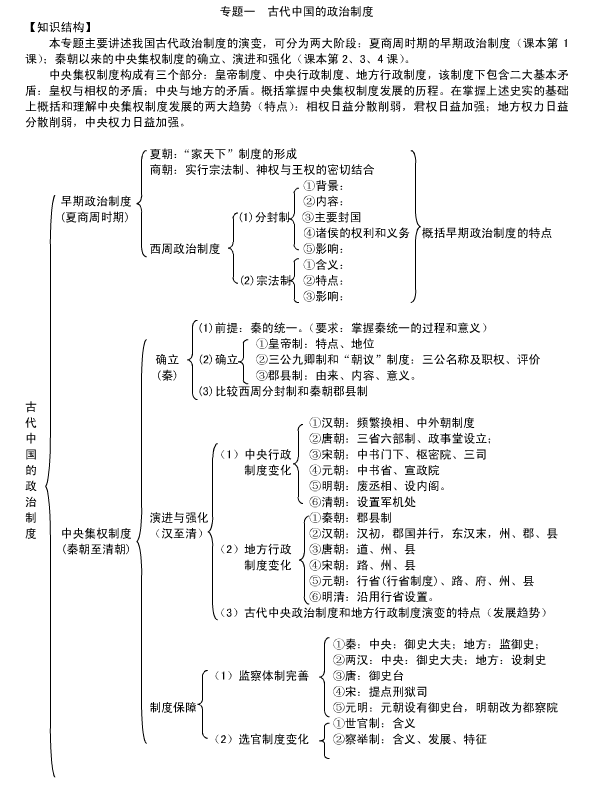

高中历史必修一思维导图框架图

中国特色减贫道路形成的思想

为什么会有资本主义所有制

五四运动的影响及意义

AD和BC全称

高考历史选择题9个技巧

2020年重庆七中历史高考模拟试题【含答案】

什么时期开始出现符号活动

五四运动的历史意义是什么

王安石变法是宋神宗时期,王安石发动的旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面的一场社会改革运动。变法自熙宁二年(1069年)开始,至元丰八年(1085年)宋神宗去世结束,故亦称熙宁变法、熙丰变法。那么王安石变法失败的原因是什么呢?

1、变法的超前性与社会现实的落后性差距过大,变法没有适应的土壤

王安石变法主要是应对危机的政治冲动,而不是经济发展的内在需要。对这次变法的经济内容,黄仁宇评论道:“在我们之前九百年,中国即企图以金融管制的办法操纵国事,其范围与深度不曾在当时世界里其他地方提出。但现代金融是一种无所不至的全能性组织力量,它之统治所及既要全部包含,又要不容与它类似的其他因素分庭抗礼。”而宋朝的封建政体是其面临的难以逾越的困境,结论不言而喻,变法的走样与失败是不可避免的。

2、新法的“敛财”实质导致社会基础的丧失

变法的真正兴奋点是富国,而不是富民。王安石的“理财”,实际上主要是在分配领域内损下益上,夺商人、地主、农民之利归国家财政,做到的不过是利益的重新分配而已。这使他几乎把整个社会作为“取财”的对象,因而在新法推行时,它损害了社会各阶级、阶层的利益,导致变法的社会基础丧失。变法中财政收入的增长主要不是依靠发展生产,恰恰正是以青苗、免役等名目“加赋”的结果。

3、变法急功近利、急于求成

王安石明知改革“缓而图之,则为大利;急而成之,则为大害”,却在变法中操之过急。他只认定一个目标,却忽略了在实现这一目标过程中必然会连带产生一系列问题。在短短数年间将十几项改革全面铺开,恐怕当时的社会各阶级都不见得有这种精神和物质承受能力,于是变法反而陷入了欲速则不达的困境。

4、政策执行不力

动机与效果的背离,条文与执行的偏差,使一系列变法措施从安民走向扰民。如政府把青苗法利率规定为百分之二十,官员擅自提到百分之三十;政府要抑制私商,官员用更坏的官商代替私商;政府要用交钱代替差役,官员就拼命敛钱。无论哪种措施当初的动机有多好,执行的地方官员都可以把自己的私货塞进去,都完全违背了变法初衷。

5、用人不当

变法派中,除王安石个人操守尚无非议,而他最重要的支持者与助手吕惠卿、章惇、曾布、蔡卞、吕嘉问、蔡京、李定、邓绾、薛向等人个人品质多有问题,有的当时就被视为小人。以王安石为代表的变法派只看重死的法制,而忽视了活的人事,于是应该由行政技术层面解决的议题便转化为道德层面的问题。变法派在后一层面上与保守派相比,立即陷于劣势。

北宋立国后,为了防止地方割据,收归行政权、财权、军权,采用分化事权的方式,维护中央集权;政治上实行文人治国,军事上奉行守内虚外。

宋初,为削弱官员的权力,实行一职多官,但设官分职尚有定数。自宋真宗时起,朝廷关于官员致仕的诏令日见增多,至宋仁宗时,更是三令五申。同时由于大兴科举、采用恩荫制、奉行“恩逮于百官唯恐其不足”的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿(“冗员”)。

为稳定社会秩序,抵御北方民族的南侵,宋初实行“养兵”之策,形成了庞大的军事体系;同时为了防止武将专权,实行“更戍法”,使得兵将不相习,兵士虽多但不精,对外作战时处于不利地位(“冗兵”)。军队、官员的激增导致财政开支的增加,使得本就拮据的政府财政更加入不敷出,再加上统治者大兴土木、修建寺观等,形成了“冗费”。三者紧密地联系在一起,最终形成北宋积贫积弱的局面。